DATCO 机器 - 一厢情愿的负担

现实总是在最不合时宜的时刻强势显现。

思考信念的本质时,我们指的不只是宗教或政治信仰,更是支撑文明的底层共识。每天清晨,我们都在默契地假定彩色纸张有价值,电脑系统里无形的数字代表财富,公司被视为“人”,人被视为消费者,而消费者则是理性主体,会做出最优选择。

这种集体幻觉异常坚韧,可以维持几十年甚至百年,仅靠我们共同愿意继续“假装”。美元纸币之所以有价值,是因为我们都认可它的价值。股票价格之所以能代表现实,是因为我们相信市场是理性的。整个体系的运行,正是因为所有人都相信它在运行。

但信念本质上很脆弱,需要持续维护,如同打理花园或维持婚姻。若疏于管理,杂草丛生;质疑太多假设,结构便开始松动。当足够多的人同时失去信念时,现实会像洪水冲破裂坝般猛烈回归。

金融史上最精彩的时刻,并非新信念的诞生——那是缓慢、难以觉察的过程。真正引人注目的是旧信念的消亡。

当集体催眠破碎,所有人同时看见皇帝其实没有穿衣时。

这些时刻揭示了价值本身的随意性,也凸显了维系货币幻象的脆弱线索。

DAT 正在经历一场艰难转型,支撑其发展的市场环境已发生转变。企业仍在运作,但早已不同于最初扩张时的条件。

曾几何时,市场维持着这样一种错觉:只要比特币存放在上市公司而非私人钱包,其价值就会提升。这种溢价并非出于理性分析,仅仅因为多数人认同它应当存在。

当集体的金融梦想遭遇冷酷算术时会发生什么?答案正实时地写在资产负债表、并购合同、董事会会议和交易大厅中。整个行业都在直面“市场愿付价格”与“资产真实价值”之间的差距。

所有关于信念与现实的理论探讨,其实都是在回避一个显而易见的问题:为何注射器制造商和生物科技公司会转向比特币金库策略?

你的加密资产不该闲置

在 EarnPark,你的 BTC、ETH 和稳定币能够通过成熟策略和真实链上收益实现价值增值。

无需交易,无需压力,智能自动化赚取收益。

- 通过 DeFi 与机构策略赚取收益

- 链上透明,完全非托管

- 随时提现,无锁定期

相当于有专业团队全天候为您管理收益。

金融创新的结构解析

Digital Asset Treasury(DAT)公司与传统企业结构截然不同。常规企业或许只是将加密货币作为边际投资,DAT 的核心业务则是积累与管理加密资产。

这一模式依赖业内所谓的“溢价飞轮机制”。当 DAT 股票高于净资产价值(NAV)时,公司可高价发行新股,所得资金用于购买更多加密货币。其机制如下:

假设 DAT 持有价值 20000 万美元的比特币,若市场整体估值为 35000 万美元,则相较 NAV 存在 75% 溢价。这一溢价成为加速增长的引擎。公司可以发行 5000 万美元新股,约等于现有股东 14% 的稀释。关键在于,这 5000 万美元将用于购买等额比特币,总资产增至 25000 万美元。

对现有股东而言,这是增值稀释。虽然持股比例减少,但每股对应的比特币数量却增加。

假如你最初拥有公司 1% 股份,对应 200 万美元比特币(1% × 20000 万美元)。发行新股后,持股降至 0.86%,但公司总持币升至 25000 万美元,你的持股对应比特币价值变为 215 万美元(0.86% × 25000 万美元)。

当这一过程循环反复,溢价飞轮机制加速。只要市场维持溢价,公司就能不断以高于净资产价值的价格融资,持续购入加密资产,现有股东的资产敞口也随之扩大。

Strategy 有效地执行了这一模式,从 2020 年约 3.8 万枚比特币,增长至 2025 年逾 63.9 万枚。

该模式依赖三大前提:溢价持续、市场可频繁融资、加密币价格整体上升。一旦其中任何条件失效,飞轮机制即会反转,陷入融资困难甚至被迫出售资产偿债的恶性循环。

Strategy(原 MicroStrategy)将此模式发挥至极致,2020 年 8 月持币 38250 枚,至 2025 年 9 月增至 639000 枚,价值 720 亿美元,掌控比特币总供应约 3%。

这一模式吸引投资者的核心在于:通过合规渠道获得加密资产敞口,无需钱包、交易所或托管困扰。对于受限于直接持有加密资产的机构,DAT 提供了熟悉股票市场下的合规渠道。

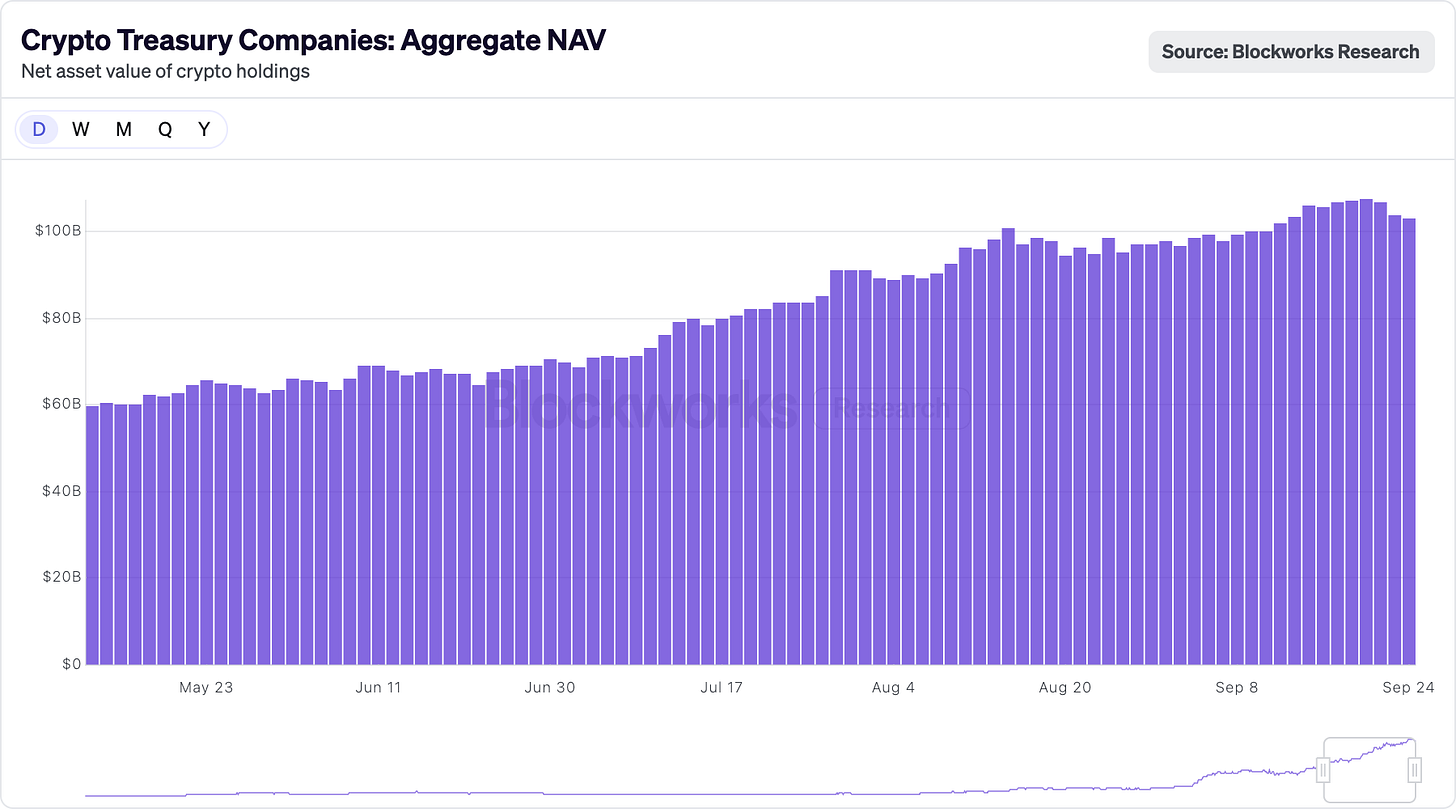

高峰时刻

2025 年成为 DAT 狂热之年。企业累计融资超过 200 亿美元,从生物科技到玩具制造商纷纷转型为加密金库载体,出现了诸多奇特组合:注射器制造商转型为 Solana 金库公司,清洁用品企业变身持有 Dogecoin 的公司,健康类公司则开始积累 BONK 代币。

多家加密相关上市公司曾以高于净资产价值的溢价交易。MicroStrategy 溢价约为比特币净资产价值的 75%。

Metaplanet,被誉为“日本版 Strategy”,溢价高达 384%,主因投资者看好其成长性与资本市场渠道。Blockchain Group 等小型公司溢价逾 200%,体现了投机需求。

传统 IPO 上市周期需一年以上,特殊目的收购公司(SPAC)可缩短至六个月。但溢价窗口迅速关闭,企业纷纷选择最快路径——反向收购已上市公司。

“如果没有除加密资产积累之外的实际业务,你将被 Russell 指数排除,”分析师 Paul McCaffery 表示。指数剔除对依赖溢价交易的公司极为致命,因为机构买入规则要求加入主要指数时需买入约 17% 流通股。

由此诞生了种种“混搭”企业。例如 Sharps Technology 虽转型为 Solana DAT,但营收为零且运营亏损 200 万美元,审计公司因“内部风险不达标”辞任。即便如此,新加密公司仍保留注射器业务,仅为合规监管需要。

2025 年 9 月,Strive 以 13.4 亿美元收购 Semler Scientific,成为行业转型关键节点。这是为生存而进行的整合。

两家企业股价接近或低于净资产,难以吸引新融资。合并后比特币持仓(5886 BTC + 5021 BTC),希望通过规模效应重获溢价。实际上,两家濒危企业“抱团自救”,期望共同突围。

交易结构昭示新现实:无高溢价,无显著协同,重心转向规模而非增长。这或许将成为未来 DATCO 并购浪潮的典型模式。我们梳理如下:

市场转折时刻

DATCO 模型存在多项结构性弱点,市场逆转时尤为致命。

溢价消失风险

整个 DATCO 体系依赖于股价高于净资产。2025 年大多数小型 DATCO 溢价消失后,飞轮机制反转。

公司股价低于净资产时,面临三难:发行新股稀释导致每股资产缩水,停止扩张,或借钱回购股票维持溢价。

死亡螺旋机制

加密币价格下跌与溢价消失同时发生时,DATCO 陷入“死亡螺旋”,流程如下:

- 币价回调:比特币/以太坊价格跌 30-50%。

- 股价放大下跌:DATCO 股价因杠杆效应跌 50-70%。

- 溢价崩溃:股价低于缩水后的净资产。

- 融资危机:股权融资需大幅稀释。

- 债务压力:可转债与信贷渠道承压。

- 被迫出售:企业出售加密资产偿付债务。

- 连锁效应:被迫抛售进一步压低币价。

2025 年初比特币回调期间,多家小型 DATCO 走向这一流程,股价跌幅超 60%,而比特币仅跌约 40%。Metaplanet 股价暴跌逾 60%,远高于比特币约 40% 跌幅,股价自 2025 年 7 月约 457 美元跌至最低 328 美元。

回购自救困境

最新数据显示,至少七家 DATCO 正在借钱回购股票,显示模式已陷困境。此举意味着公司无法再以有利条件股权融资,只能以加密资产抵押借钱减少流通股。ETHZilla 以以太坊抵押借款 8000 万美元,回购 2.5 亿美元股票,股价此前已暴跌 76%。Empery Digital 为回购筹得 8500 万美元债务。这些都是防御性操作。

回购策略暴露三大问题:一,公司无法再以有利条件通过股权市场融资。二,管理层赌金融工程能恢复被基本面抹去的溢价。三,以波动性加密资产为抵押借钱回购,若币价下跌将面临被迫清算风险。

并购“抢椅子”效应

并购浪潮本质上是对原有 DATCO 模式不可持续的承认。企业合并不是因为重大协同,而是为了规模与市场存续。

当 200 家公司都在充当比特币代理,原有稀缺溢价即告消失。并购或许有助于企业生存,但也揭示了许多 DATCO 建立在错误的市场溢价假设之上。

@ ft.com

随着监管加强,并购流程更为复杂。SEC 要求企业披露更多加密资产持仓、估值方法和风险因素。投资银行在出具公平意见时,必须处理资产估值、协同效应评估、溢价合理性(基于净资产)、加密币波动对交易确定性的影响。

监管关注提升了并购难度,但也增强了其可信度,遏制了早期 DAT 交易的投机泡沫。

比特币与以太坊分野

虽然比特币 DAT 占据行业焦点,但以太坊金库公司也在悄然发展,策略大不相同。以太坊 PoS 共识机制让 DAT 通过质押获得 3-5% 年化收益,资产增值不再单靠价格上涨。

BitMine Immersion Technologies 是典型,持有逾 240 万枚 ETH,价值约 90 亿美元,占以太坊总供应逾 2%。公司通过 Figment 等机构提供商积极质押,即使 ETH 价格横盘也能实现收益。

SharpLink Gaming 亦采用类似策略,持有 837,230 枚 ETH,价值 37 亿美元,几乎全部质押获取最大产出。这种收益型资产模式解决了比特币 DAT 的核心局限:资产闲置不生息,除非外部借贷或衍生品。

以太坊金库模式还受益于链上 DeFi 生态扩展。公司可参与借贷协议、提供 DEX 流动性、投资现实资产代币化,同时维持核心 ETH 金库地位。

但以太坊策略也有额外风险。

质押涉及技术复杂性,存在“削减”惩罚风险。参与 DeFi 会带来智能合约漏洞及合规不确定性。比特币的简洁性与以太坊的生产力之争,促成不同 DAT 类型和风险收益结构。

数字的权重

最终,数学总能胜出。并非因为数字比故事更真实,而是当故事失效时,数字更难回避。

DAT 现象曾试图超越“叙事与算术”的古老张力。它描绘了一个信念能直接创造价值的世界,集体信仰企业结构就能让资产价值翻倍。短暂而迷人的时刻里,市场仿佛发现了新型金融炼金术,通过想象力将信念变成资本。

但市场终将回归基本面。水在 32 华氏度会结冰,无论我们是否相信冰的存在。重力总会让物体落地,无论我们是否接受牛顿定律。最终,企业估值总会反映其实际资产,而非我们为其特殊性编织的故事。

挑战出现于所有人都拥有同一个美好梦想时。梦想失去了差异化。当 50 家公司都能提供类似比特币敞口,维系溢价的集体叙事并非因虚假而消失,而是因失去独特性而失效。

金融创新成熟大多如此。起初如诗——为难题提供优雅方案,依靠集体信念相信“这次不同”。最终归于散文——成为经济现实下的工具,以真实收益证明存在价值,而非仅凭故事超越现实。

下一波创新者或许更明白市场能接受什么、拒绝什么。未来的重点将回归实际工程而非金融操作,更注重价值创造而非溢价捕捉,更关注支撑价格的基本面而非故事包装。

未来发展尚待书写。能适应变化的公司或许能在新环境中脱颖而出。那么,这种适应究竟会是什么样?

本周深度解析到此结束,下周再见。请持续保持好奇心。

免责声明:

- 本文转载自 [TOKEN DISPATCH],版权归原作者 [Thejaswini M A] 所有。如有异议,请联系 Gate Learn 团队,我们会及时为您处理。

- 免责声明:本文观点仅代表作者个人立场,不构成任何投资建议。

- 本文其他语言版本由 Gate Learn 团队翻译,未经授权,禁止转载、分发或抄袭译文内容。

相关文章

全球加密正当时:一览加密监管世界地图

不可不知的比特币减半及其重要性

如何选择比特币钱包?