アーケードトークン 業界で最も過小評価されているトークンタイプ

最近、ネットワークトークンやコレクティブルトークン、ミームコインなどを含む新たな包括的なトークンの分類法を策定しました。7つのタイプの中で、最も未開拓かつ過小評価されているものがアーケードトークンです。これは、特定のソフトウェアや製品エコシステム内で比較的安定した価値を持ち、発行者(企業など)が管理することが多いトークンです。

アーケードトークンは、航空会社のマイルやクレジットカードのポイント、ゲーム内のデジタルゴールドなど、私たちが既に馴染み深い資産のブロックチェーン版です。これらすべてに共通するのは、マーケットプレイス経済を支える内部通貨である点です。例えば、フリークエントフライヤーマイルやリワードポイントはブランドへのロイヤリティを促進し、フライトやアップグレードの購入に使えます。デジタルゴールドは、ゲーム内でアイテムの売買に利用できます。

企業はこのような資産を長年活用してきましたが、過去のほとんどの事例は中央集権型データベースで管理されており、所有権や譲渡性、ユーザーの選択肢は制限されていました。パブリックブロックチェーン上のアーケードトークンは、オープンで相互運用性があり、コンポーザブルなため、新しい市場設計上の利点をもたらします。

本記事では、アーケードトークンに関して寄せられる代表的な疑問――その概要、機能、価値の根拠、開発者が活用する理由、設計上のトレードオフ、そして新たな機会――について解説します。

アーケードトークンとは?

技術的には、アーケードトークンは関連するアプリケーションエコシステム内で利用されるデジタル通貨であり、価格安定性のために供給と需要が柔軟に管理されます。まずはデジタル経済内の通貨として認識してください。

「アーケードトークン」という言葉の由来は何でしょうか?アーケードに行ったことがなくても、その仕組みはイメージしやすいでしょう。現金とトークン(多くは物理的なもの)を交換し、GalagaやGator Panic、好きなゲームでそれらを利用します。トークンはアーケードの経済に参加するための手段です。

アーケードという例えは、これらのトークンの仕組みを明確に示します。アーケードトークンは、単一サービス内でも複数サービス横断でも、関与する経済システム内で比較的安定した価値を持っています。この安定性は、基礎資産から価値が生じるトークン(資産担保型やコレクティブルトークン)、分散型ネットワークマーケットプレイスに基づくトークン(ネットワークトークン)、企業への投資的なトークン(企業担保型やセキュリティトークン)とは異なります。

遊び心のある名称ですが、アーケードトークンは強力かつプログラマブルな経済的プリミティブであり、暗号設計領域の新しい可能性の鍵となります。

アーケードトークンとは異なるものとは?

アーケードトークンとその他のトークンとの最も本質的な違いは、投資や投機目的ではない点です。ネットワークトークンやセキュリティトークンが投資リターン目的で取得されることが多いのに対し、アーケードトークンは支出のためのものです。

アーケードトークンは「ユーティリティトークン」と呼ばれることもありますが、この呼称は他のトークンにユーティリティがないという誤解につながるため、使用を避けています。(詳細は「Defining tokens」記事をご参照ください。)他の呼び方として「ポイント」(一般的にはプライベートレジャー記録を意味します)や「ロイヤリティトークン」(特定用途のみを指します)などがあります。

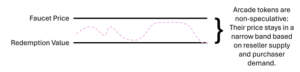

アーケードトークンの価値が常に一定とは限りません。下記で述べるように、購入価格が時間とともに多少変動することはあり得ます。ただし、通常はその時点の価格で無制限に供給され、金融リターンの提供や約束、示唆はありません。したがって、投資商品としては一般的に不適切であり、通常は米国証券法の適用範囲外となります。

アーケードトークンの活用価値と導入すべき理由

アーケードトークンは、開発者がデジタル経済内で価値を発行・提供する手段をもたらします。価値創造と分配の両方がユーザー行動のインセンティブとなり、初期成長の起爆剤となり、ネットワーク効果を生み出します。しかも外部資本や投機的需要に依存する必要はありません。

仕組みはシンプルで、アーケードの例からも明確です。アーケード運営者なら、顧客需要に合わせてトークン供給量を調整したいはずです。例えば、来店者が2倍の日には、流通するトークンも2倍にすることで、全員が好きなだけゲームを楽しめます(収容制限は除く)。十分なトークンを発行できれば、顧客を断る必要はありません。

価格調整も可能です。例えば、ゲーム数を倍増し、高機能マシンを導入し、豪華な賞品を提供するなどアーケードを大幅に改善した場合、トークン単価を引き上げることもできます。つまり、自分の経済を柔軟に管理することで、供給と需要のトレードオフを最適化し、顧客にアーケードの価値を示すことができます。

日々の運営のみならず、この経済的コントロールは最もロイヤルな顧客との持続的な関係構築にも寄与します。最も熱心なプレイヤーにボーナストークンを提供したり、来店後にトークンが余っていれば、次回来店のインセンティブにもなります。

よりフォーマルに言えば、アーケードトークンは以下をサポートします:

- ダイナミックプライシングとプロモーション:発行者はトークン価格や、トークン建て購入価格の調整が可能です。これにより需要が低い時期に割引を行ったり、ピーク時に消費促進の報酬ができます。

- ネットワーク効果:マイルやポイントと同様、トークンを受け取ったユーザーはブランドへのロイヤリティが高まり、既存ユーザー基盤の価値が加盟店や開発者、サービス提供者の参加・協力を促進し、ユーザー価値がさらに向上します。

- @samuelvandeth/unlocking-the-power-of-tokenized-loyalty-d126080f7497">インセンティブとロイヤリティ報酬:発行者は望ましい行動を取った顧客にボーナスや特典を付与でき、トークン受け入れや償還時にも報酬を与えられ、ネットワーク効果が強化されます。

- 経済的コントロール:発行者は償還時にトークンをバーンしたり、オンチェーンで負債を管理したり、中央銀行型の金融政策を実装できます。供給と価格も予測可能な範囲に収められます。

アーケードトークンの仕組み

経済的ダイナミクスの解説

アーケードトークンの経済的ダイナミクスは他のトークンとは異なります。保有者にエコシステムの所有権を与えるのではなく、特定アプリケーションやサービスへのアクセス権や利用権を与えます。市場価値はプログラム的に範囲が定められているのが特徴です。これは必ずしもステーブルコインのように法定通貨にペッグされることを意味しません。発行者が価格の下限(フロア)や上限(シーリング)を機構的に設定できることがポイントです。

アーケードトークンは通常、事前に定められた価格で自由に入手できます。再びアーケードのトークン自販機をイメージしてください。1ドルを投入すると、25セントの価格で4枚のトークンが得られます。こうしたディスペンサー(「ファウセット」や「スピゴット」と呼ばれる)は、実質的に市場価値の上限を設定します。つまり、アーケードトークンは投資対象ではなく、支出用です。

トークンの価値は、「シンク」(トークンを流通から取り除く仕組み)によって何と交換できるかで評価できます。アーケードの場合、シンクはゲームの「スロット」です(コインを挿入してプレイ)。1ゲームに1トークン必要なら、その価値は25セントとなります。あるいは、アーケードが25セントのトークンを20セントで買い戻す設定も可能ですが、それが価格の下限となります。

市場におけるこの仕組みの意味を考えてみましょう。自販機で25セントで買えるトークンを、わざわざ1ドルで投機家から買うでしょうか?あり得ません。引っ越し予定の人がアーケード前で25セントのトークンを22セントで売ろうとしても、誰も25セント以上では買いません。エコシステムから離れる人が割引で売ることはあっても、価格は常に安定します。

これらの非投機的な特徴が、アーケードトークンを管理型マーケットプレイス経済の基盤に適している理由です。アーケードトークンが単一アプリやサービス内で使われるか、より広く使われるかは関係ありません。トークンのファウセット/償還設計が本質的な要因です。(アーケードの例えを続けるなら、地元スーパーがゲーム好きでアーケードのトークンを現金代わりに受け入れても、自販機で25セントで確実に入手できる以上、それ以上の価格で買う理由はありません。)

なぜステーブルコインではなくアーケードトークンを決済に使うのか?

アーケードトークンにはステーブルコインとの類似点があります。どちらも安定した価値で経済的取引を促進します。しかしアーケードトークンは開発者により大きな柔軟性をもたらします。発行者は必要に応じてトークンを発行でき(ただし、「シャドウ価値」――償還時の影響――もバランスシート上で管理する必要があります)、ユーザーや開発者、ネットワーク参加者への助成金や補助金として利用できます。さらに、トークンは参加者を特定経済圏内に引き留め、他で使わせない仕組みとなります。(航空会社がマイルで自社の次回フライトにしか使えないようにしている理由です。単なる現金還元なら他社に流れてしまいます。)

アーケードトークンは収益化の選択肢も拡張します。発行者はトークンをユーザーに直接販売したり(固定価格または変動価格)、サブスクリプションパッケージに組み込んだり、プロモーションで配布することができます。パートナーが同じトークンを受け入れる合意をすれば、クロスプロモーションやアフィリエイトモデルが構築でき、外部資本なしで各社のリーチを拡大できます。

さらに、アーケードトークンは発行者が経済内の価値流通を細かく制御することも可能です:

- 譲渡制限(例:アプリ内のみ、ホワイトリストアドレス間のみなど)、

- 減価や有効期限の設定(早期利用を促進し、貯め込みを防止)、

- 特定商品・サービスへの償還紐付け(ユーティリティと経済的意図の整合)。

これらの機能により、トークンは交換手段としての価値が強化され、投機的資産とは異なる性質となります。これらはオンチェーンでプログラム的に実装可能です。つまりアーケードトークンは、成長の起爆剤となり、エンゲージメントを促進し、内部経済の運営管理を容易にしつつ、発行者にコントロール権を与えます。

インタ―オペラビリティの力

前述の通り、パブリックブロックチェーン上のアーケードトークンは、ロイヤルティポイントや航空会社マイルに似ていますが、最大の違いはオンチェーンである点です。これによりオープンかつ相互運用性、コンポーザビリティが実現します。

従来のロイヤルティシステムは、価値を閉じた生態系内に閉じ込めていましたが、ブロックチェーンベースのアーケードトークンは複数のプレイヤー間で許可なく共有・受け入れ・償還できます(理論上は競合間でも)。ポータビリティは大きな利点です。このモデルでは、ユーザーはサービス間でロイヤリティを持ち運び、ステータスも容易に移行できます(従来の航空会社の「ステータスマッチ」プロセスとは異なります)。このポータビリティは、参加者にサービスや製品の質で競争を促し、囲い込みではなく公共財としてのロイヤルティプログラムの可能性を広げます。

オンチェーンの代表的アーケードトークンのひとつが、Blackbird(ResyとEater創業者による)が発行する$FLYです。このトークンはレストラン向けロイヤルティプログラムであり、Starbucks StarsやMyMcDonald’s Rewardsに似ていますが、同じトークンが複数レストランで利用できる点が特徴です。Blackbirdネットワーク内の店舗で購入時にトークンが付与され、参加店で割引や特典に償還できます。基盤プロトコルがブロックチェーン上であるため、店舗間の直接連携なく実現可能です。個々の店舗ロイヤルティが顧客ロイヤルティを強化するのと同様、$FLYはレストランネットワーク全体へのロイヤリティを強化します。

消費者は利用範囲拡大の恩恵を、企業はネットワーク効果の共有のメリットを享受します。

その結果、協調的競争(コーペティション)が生まれます。たとえば、地元のカフェとStarbucksが同じトークンを受け入れれば、双方に利益が生まれます。当初は競合間でロイヤルティプログラムを共有することに抵抗があるかもしれませんが、アーケードトークンによる共有プログラムは両者に利点があります。両店の体験が補完関係になり、どちらで購入しても特典が得られるため、顧客の支出全体が増加します。どちらかがアーケードトークンで無料モカを提供すれば、両方の店舗でコーヒー購入価値が高まります。こうした仕組みはネットワークへのロイヤリティを強化し、消費者の支出全体の増加につながります。

この協調的競争により、ネットワーク全体の利益が増加し、各事業者が売上に応じてその利益を分配できます。つまり、パイの取り合いではなく、全体のパイを拡大するのです。

設計上のトレードオフと可能性

アーケードトークンはすべてのプロジェクトに適しているわけではありません。投機的資産が必要な場面では不向きです。例えば、独自のネットワークトークンを持つブロックチェーンレイヤー1では、アーケードトークンは不要です。

しかし、多くのプロジェクト――特に支出中心の経済やフィジカル連携がある場合――において、アーケードトークンは有力な選択肢となります。主なメリットは以下です:

- 価格安定性:上限・下限機構と発行管理による安定性。

- 使いやすさ:安定した価値により、利用内容が分かりやすい。

- 会計の明瞭性:バランスシート上のコストが償還対象の機会コストに直結する。

- コントロール:発行者が中央銀行のように管理できる。

また、アーケードトークンがネットワークトークンの補完や前段階として機能する事例も出てきています。Blackbirdの$FLYトークンは参加レストランで償還可能で、その管理はネットワークトークンが駆動する専用ブロックチェーンレイヤーで行われています。たとえば分散型コンピューティングネットワークでは、セキュリティやプロバイダーへのインセンティブにネットワークトークンを、顧客基盤のネットワーク効果創出にアーケードトークンを活用できます。マーケットプレイスがアーケードトークンで初期参加を促し、運営プロトコルの分散化に伴いネットワークトークンへ移行するケースもあります。このように、アーケードトークンは初期需要の触媒や初期トラクションの獲得手段として機能し、長期的にはより分散化した仕組みへシフトするためのオンランプとなります。

規制の見通し

初期のアーケードトークン事例として、ブロックチェーンベースのゲームプラットフォームPocketful of Quartersが発行するQuartersがあります。プレイヤーはQuartersトークンで参加ゲームの機能や報酬を利用できます。アーケードトークンが投資資産ではない点に関連し、Pocketful of Quartersは2019年7月、米証券取引委員会からノーアクションレターを受領しました。これは、同社トークンが投機や投資目的ではなく、ゲーム参加のためだけに使われていることをSECが認めたものです。

この好事例にもかかわらず、Quartersのノーアクションレターや多くの州規制には課題があります。特にインタ―オペラビリティに懐疑的な見方が強く、機能ではなく欠点と捉えられがちです。インタ―オペラビリティが存在すると資産が金融商品化しやすいという誤解がありますが、取引需要はあくまで投機的な上昇余地があるかどうかに依存します。アーケードトークンにはそれがない場合が大半です。一方、インタ―オペラビリティはオンチェーンアーケードトークンの最大の魅力であり、消費者メリット――摩擦の軽減や選択肢の拡大の向上――をもたらします。

スマートな設計で規制懸念を緩和できます。アーケードトークンは閉じたネットワークに限定する必要はありません。価格上限設定、ファウセット・シンクモデル、利用に紐づく償還などの仕組みにより、発行者は投機的活動をプログラム的に抑制できます。消費者もインタ―オペラビリティの恩恵を受け、利便性が向上し、競争が促進され、より広範なネットワーク効果が生まれます。結果としてイノベーションが促進され、金融的投機に頼らずユーザーに大きな価値が還元されます。

*

アーケードトークンはすべての用途に適しているわけではありませんが、暗号ネットワーク進化の重要な構成要素です。ステーブルコインが新しい商取引形態を切り開き、ネットワークトークンが分散型の価値共有とガバナンスを実現するように、アーケードトークンは大規模なデジタル経済の駆動力となります。

規制が明確になれば、より多くの開発者やユーザーがアーケードトークンのメリットを認識し、暗号ネイティブでないプロジェクトもそのユーティリティを探るようになるでしょう。

*

謝辞:著者は、Robert Hackett、Tim Sullivan、Sonal Chokshiに編集面で多大な貢献をいただいたこと、Sam Broner、Kate Dellolio、Chris Dixon、Liz Harkavy、Steve Kaczynski、Michele Korver、Emily Westerhold、Liang Wuの洞察あるコメントに感謝します。

*

本記事で述べられている見解は、AH Capital Management, L.L.C.(「a16z」)の個人スタッフによるものであり、a16zおよび関連会社の見解ではありません。一部情報は第三者ソース(a16zが運用するファンドのポートフォリオ企業など)から取得していますが、信頼できると考えられるものの、a16zは独自の検証を行っておらず、情報の正確性や用途適合性について保証しません。また、本記事には第三者広告が含まれる場合がありますが、a16zは広告内容の審査を行っておらず、広告内容を支持するものではありません。

本記事で述べられている見解は、AH Capital Management, L.L.C.(「a16z」)の個人スタッフによるものであり、a16zおよび関連会社の見解ではありません。一部情報は第三者ソース(a16zが運用するファンドのポートフォリオ企業など)から取得していますが、信頼できると考えられるものの、a16zは独自の検証を行っておらず、情報の正確性や用途適合性について保証しません。また、本記事には第三者広告が含まれる場合がありますが、a16zは広告内容の審査を行っておらず、広告内容を支持するものではありません。

投資に関しては、ご自身のアドバイザーにご相談ください。証券やデジタル資産への言及は例示であり、投資推奨や投資助言サービスの提供ではありません。また、本記事は投資家や投資検討者向けではなく、a16zが運用するファンドへの投資判断の際に依拠できません。(a16zファンドへの投資申込は、プライベートプレースメントメモランダム、申込書、その他関連書類により行われ、全内容をご確認ください。)本記事で言及する投資やポートフォリオ企業は、a16zが運用するすべての投資の代表例ではなく、今後の投資が同様の特徴や成果を持つ保証はありません。Andreessen Horowitzが運用するファンドの投資一覧(発行体の公開許可がない案件や未発表の公開銘柄は除く)は、https://a16z.com/investment-list/で公開しています。

本記事の内容は記載日時現在のものです。本文中の将来予測、見積もり、目標、展望、意見等は予告なく変更される場合があり、他者の見解と異なることがあります。追加の重要事項については、https://a16z.com/disclosures/をご確認ください。

免責事項:

- 本記事は[a16zcrypto]から転載したものであり、著作権は原著者[a16zcrypto]に帰属します。転載にご意見がある場合は、Gate Learnチームまでご連絡ください。速やかに対応いたします。

- 責任免除:本記事の見解・意見は著者個人のものであり、いかなる投資助言を構成するものではありません。

- 本記事の翻訳はGate Learnチームが行っています。特記がない限り、翻訳記事の無断転載・配布・盗用を禁じます。

関連記事

ブロックチェーンについて知っておくべきことすべて

ステーブルコインとは何ですか?

流動性ファーミングとは何ですか?

分散型台帳技術(DLT)とは何ですか?